5월과 6월, 출장과 여행, 시험까지 숨 가빴던 일정을 겨우 마치고 돌아온 일상.

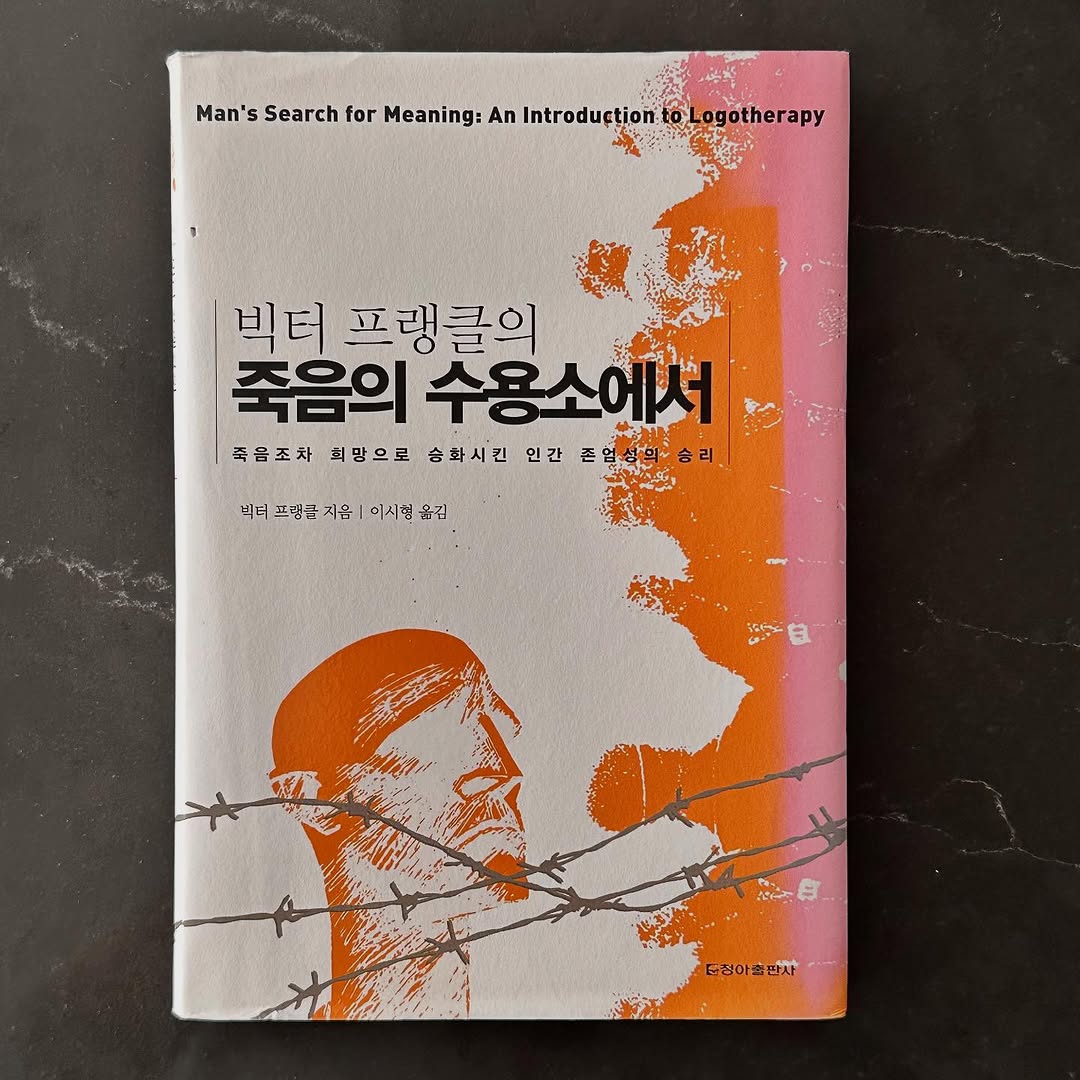

몸은 소파와 한 몸이 되었지만, 빅터 프랭클의 『죽음의 수용소에서』는 빽빽했던 캘린더만큼이나 제 마음을 채워주었답니다. 😌

저자는 아우슈비츠라는 무지막지한 시련 속에서 삶의 의미와 존재를 탐구했어요.

그 담담한 문장들이 후욱 하고 가슴을 파고들었죠.

"인간이 시련을 가져다주는 상황을 변화시킬 수는 없다. 하지만 그에 대한 자신의 태도를 선택할 수 있다." 이 문장은 제게 큰 울림을 주었어요.

늘 세상의 불행은 강 건너 불이라 믿고 싶었던 제가, 그것이 언제든 내 삶에도 닥칠 수 있음을 알게 된 지금이기에 더욱 그랬습니다.

고통, 죄, 죽음 같은 비극적인 요소들과 멀리하고 싶었던 제가 이 책을 통해 비로소 정면으로 마주하게 된 거죠.

프랭클 박사는 인간에게서 모든 것을 빼앗아도 자신의 태도를 선택할 '마지막 자유'는 빼앗을 수 없다고 말해요.

이 '의미를 찾고자 하는 의지'가 로고테라피의 핵심이자 삶을 지탱하는 힘이죠.

"왜 살아야 하는지 아는 사람은 그 어떤 상황도 견딜 수 있다"는 니체의 말처럼, 사랑하는 사람을 떠올리며 의미를 찾는 모습은 경이로웠어요.

"인생을 두 번째로 사는 것처럼 살아라"는 구절은 현재에 더 깊은 책임감을 느끼게 했고요.

프로이트-아들러-프랭클로 이어지는 정신치료법의 흐름까지 알게 되어 배경지식도 넓어졌답니다. 💡

소설 외에는 잘 읽지 않던 제가 이 책을 '인생 책'으로 만난 뒤 인문학 책을 더 찾게 되었어요.

소설을 더 깊이 이해하고 싶다는 새로운 동기까지 생겼죠.

『죽음의 수용소에서』는 우리 각자가 자신의 삶과 존재의 의미를 찾아야 한다는 강렬한 메시지를 던져줍니다.

몸은 지쳤지만, 마음만은 단단해진 주말이었어요. 💪